凍み豆腐(高野豆腐)と

旭松食品の歴史

旭松食品株式会社は、凍み豆腐(高野豆腐)の製造技術を革新し

湯戻し不要の製法や、「ソフト製品」などの技術を開発することで、従来の硬い食感から柔らかい食感へと進化させました。

凍み豆腐(高野豆腐)

-

江戸時代からの広がり

高野豆腐の歴史は古く、鎌倉時代に高野山の僧侶が豆腐を一夜冬の寒気で凍らせた「氷豆腐」がはじまりとされ、発祥地が和歌山県の高野山であったことから、関西では高野豆腐と呼ばれていました。

江戸時代末期頃から、信州諏訪地方の農家ではシミ豆腐と呼ばれる凍豆腐が作られ、やがて信州が主産地として、関西に取って代わっていきます。

もともと両者は同様の製造法であったと思われますが、シミ豆腐は関ヶ原以東、高野豆腐は以西と分かれて生産されていったといわれています。

-

昭和時代の市場拡大

旭松食品株式会社は昭和25年に、主産地として関西に取って代わった

信州、長野県下伊那郡松尾村(現在では飯田市に編入されている)に誕生しました。この地での発足の理由としては、風土として凍豆腐を製造するための条件を滴たしていた為です。- ・原料の大豆が自給可能

- ・豊富かつ良質の地下水に恵まれている。

- ・冬の夜間の気温が豆腐を凍らせる温度(マイナス3~10℃)になり、日中は凍豆腐を徐々に乾燥させる温度(1~10℃)

- ・晴天の日数が多く、冬の季節風の強い影響を受けることがない。

このような条件が揃っていたため、この地域にはもともと凍豆腐製造業が集中しており、特に松尾村は凍豆腐の製造が盛んでした。

-

製品開発と技術革新

創業当初は手作業による製造が主流でしたが、次第に合理化・自動化が進みました。

高野豆腐南極へ

戦後の科学的成果として脚光を浴びていた南極観測隊。

高野豆腐がその品質の優秀さを日本学術会議で認められ、南極越冬隊員の食糧として採用されました。昭和33年10月(1958)、当社の高野豆腐が輸送船「宗谷」に積み込まれ、南極の地に降り立つことになりました。越冬隊員の栄養源として大いに役立ちました。ソフト製品誕生

昭和38年には、従来の凍豆腐のもつ硬さ(スポンジ状食感)の原因をつきとめ、製品を大幅に改良することに成功。従来の凍豆腐の食感と異なり、舌触りのたいへん滑らかな柔かい食感をもった凍豆腐(呼称:ソフト製品)が生まれました。ソフト製品は、市場から圧倒的な支持を得、旭松食品はもとより、凍豆腐業界全体の業界標準となりました。

-

現代の消費者ニーズへの対応

湯戻し不要の新技術

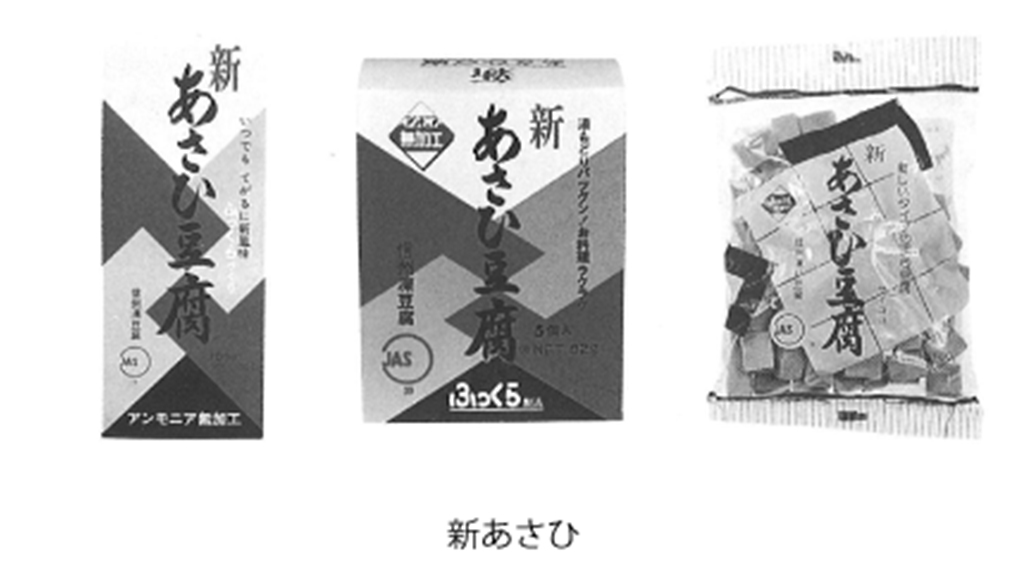

従来製品はアンモニアガス加工法によって製造が行われていましたがこれに代わって、重曹を主体にした膨軟加工技術の開発に成功。

これにより、凍豆腐を湯戻しせずに直接炊くことができ、しかも、いつでも作りたての柔かさが再現できる大変扱いやすい凍豆腐となりました。

昭和47年7月(1972年)に「新あさひ」の名称で発売を始めました。

-

宇宙食としての採用

平成6年7月(1994年)向井千秋さんが日本人初の女性宇宙飛行士として宇宙へ飛び立った際、高野豆腐が日本の伝統食品の宇宙食として取り上げられ注目を集めました。

-

高野豆腐新時代へ

近年、たんぱく質の中で分解されにくく食物繊維に似た働きをする「レジスタントたんぱく質」が、高野豆腐のたんぱく質の中で約3割を占めることがわかってきました。

血中の悪玉コレステロール値を減少させる効果が報告されたほか、食後の中性脂肪の上昇を抑制する効果も見られ、健康維持に役立つと期待されています。また、高野豆腐をやわらかくするための重曹を炭酸カリウムに切り替えることで、食塩相当量ほぼ0(0.003g)を実現。さらに塩分の排出を手助けするカリウムを従来品と比べ約26倍に増やすことに成功しました。

こうした新しい発見や加工技術の進化により、伝統的食材でありながら現代の健康食として、より多くの人に愛されています。